CE-Kennzeichnung von Schaltschränken und Maschinen

Was sich mit der neuen DIN EN60204-1 (VDE0113-1) ändert

Die DIN EN60204-1 (VDE0113-1) stellt die zentrale Norm für die elektrische Ausrüstung von Maschinen dar – und das schon seit vielen Jahrzehnten. Durch die 2019 erschienene neue Normenausgabe, die eine Übergangsfrist bis zum 14.09.2021 vorsieht, ergeben sich nun einige Änderungen, die sich für die im Maschinen- und

Anlagenbau tätigen Hersteller als wesentlich erweisen.

Bevor die Modifikationen der Norm im Detail beleuchtet werden, macht es zunächst Sinn, sich mit den relevanten Gesamtzusammenhängen zu beschäftigen. Hier treten immer wieder Unklarheiten und Reibungspunkte zwischen den Herstellern, Systemintegratoren und Endanwendern auf. Wie sieht also die gesetzliche Grundlage aus? Alle Betriebsmittel sind gemäß dem Stand der Technik zu bauen – und das unabhängig davon, ob sie als Produkt in Verkehr gebracht oder als internes Arbeitsmittel verwendet werden. Wichtig ist die Erfüllung der Anforderungen der entscheidenden Richtlinien. Hersteller nutzen hierzu üblicherweise die sogenannte Vermutungswirkung, die auf der Anwendung von harmonisierten Normen beruht. Diese Normen finden sich in bestimmten Amtsblättern, den Bekanntmachungen der Europäischen Union. In den Amtsblättern sind sämtliche Normen aufgelistet, bei deren Heranziehen davon ausgegangen werden kann, dass die Anforderungen der jeweiligen Richtlinie erfüllt sind.

Norm bestimmt nicht Zuordnung zu einer Richtlinie

Die DIN EN60204-1 ist unter der Niederspannungs- und Maschinenrichtlinie harmonisiert. Somit lässt sie sich für eine komplette Maschine sowie ebenfalls für separat im Maschinenumfeld in Verkehr gebrachte Schalt- respektive Steuerschränke verwenden. Die Auswahl einer Norm bestimmt folglich nicht die Zuordnung zu einer Richtlinie. Das dieser Zusammenhang oftmals nicht geläufig ist, zeigt sich an Vorgehensweisen und Aussagen, die bisweilen in der Praxis auftauchen. Zum einen kommt es vor, dass ein Schaltschrank, der in den Anwendungsbereich der DIN EN60204-1 fällt, automatisch der Maschinenrichtlinie zugeordnet wird. Da ein einzelner im Maschinenumfeld in Verkehr gebrachter Schaltschrank aber durchaus zum Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie gehören kann, ist diese pauschale Zuweisung nicht richtig. Auch die Deklarierung eines Schaltschranks als unvollständige Maschine oder die Behauptung, die Maschinenrichtlinie sei mit der DIN EN60204-1 identisch, haben sich in manchen Köpfen verankert, stimmen jedoch trotzdem nicht. Um die rechtssichere Herstellung eines Produkts mit möglichst wenig Reibungsverlusten zu realisieren, ist es essenziell, dass alle Beteiligten die Rahmenbedingungen kennen und beachten.

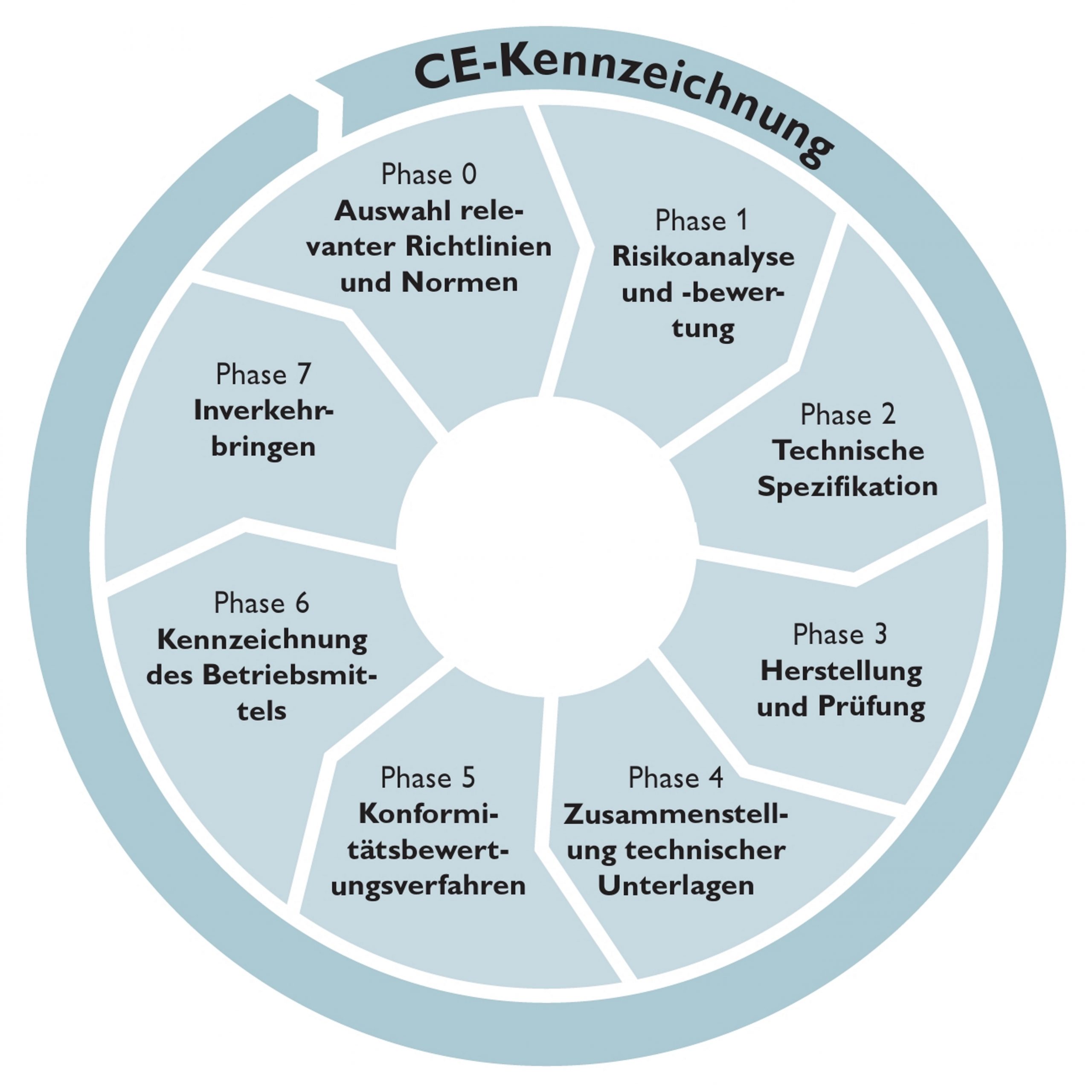

Für die gesetzeskonforme Herstellung eines Betriebsmittels ist ein strukturiertes Vorgehen wichtig. (Bild: Phoenix Contact Deutschland GmbH)

RCDs müssen verpflichtend eingesetzt werden

Welchen Änderungen kommen nun bei der neuen Version der DIN EN60204-1 (VDE0113-1) zum Tragen? Die gute Nachricht ist, dass sich die neue Norm nicht grundlegend gewandelt hat. Vielmehr wurde an mehreren Stellen nachgebessert, präzisiert beziehungsweise aktualisiert. Dabei lässt sich deutlich feststellen, dass die DIN EN60204-1 inhaltlich näher an die Normenreihe DIN EN61439 (Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen) rückt. Dies zeigt sich beispielsweise, indem für die elektrische Ausrüstung von Maschinen jetzt ebenfalls eine Ermittlung und Angabe der Kurzschlussfestigkeit und eine Wärmeberechnung erforderlich sind. Für beide Nachweise kann die DIN EN61439 herangezogen werden. Bei Anlagen mit einem Bemessungsstrom bis 1.600A lässt sich die Wärme kalkulieren, bei einem Bemessungsstrom bis 630A kann ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden. Als wichtiger Aspekt zur Erhöhung der Sicherheit an Maschinen ist der nun verpflichtende Einsatz von Fehlerstromeinrichtungen (Residual Current protective Device – RCD) für Steckdosenkreise bis 20A Nennstrom aufgeführt. In diesem Zusammenhang müssen RCDs mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30mA genutzt werden.

Maßnahmen zur EMV-Erreichung sind beschrieben

Die DIN EN60204-1 konkretisiert darüber hinaus das Thema Not-Aus/Not-Halt, das immer noch zu Unklarheiten führt. Die unterschiedlichen Anforderungen, die sich aus dem Anhalten eines Prozesses oder einer Bewegung (Not-Halt) respektive der Unterbrechung der Energieversorgung zum Schutz vor elektrischen Gefahren (Not-Aus) ergeben, werden jetzt klar herausgestellt. Auch die Festlegung, dass sich durch einen Frequenzumrichter ein Stopp der Kategorie 0 umsetzen lässt, wird in der Praxis für mehr Klarheit sorgen. Ferner ist die Beschreibung der Maßnahmen zur Erreichung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) erweitert und in einem informativen Anhang zusammengefasst worden. Auf diese Weise soll der Zugang zu diesem komplexen Thema erleichtert werden. Zu beachten ist allerdings, dass eine Harmonisierung und somit die Vermutungswirkung in Bezug auf die EMV-Richtlinie nicht vorliegt. Eine weitere Anpassung betrifft die Prüfung der Fehlerschleifenimpedanz in Systemen mit Leistungsantriebssystemen (Power Drive System – PDS). Hier gab es bislang eine gewissen Grauzone, weil durch das PDS eine Messung direkt am Motor nicht möglich ist. Die neue Ausgabe der Norm zeigt den Messablauf und die Anforderungen für derartige Applikationen nun eindeutig auf.